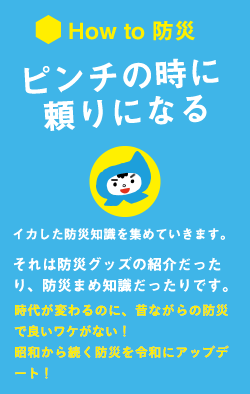

こんにちは。未来防災課のさいとうです。

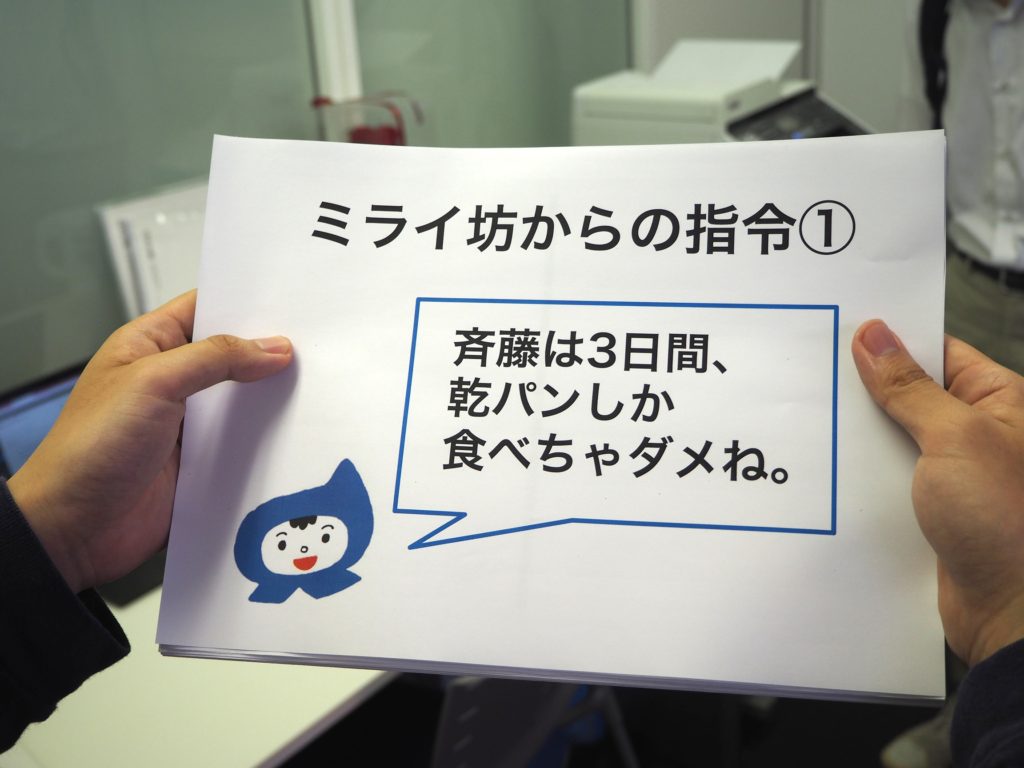

東日本大震災を茨城で被災した友人から「被災後数日間はガスが使えなくて苦労した」という話を聞きました。

水道や電気に比べて、ガスは復旧に時間がかかるから、一度利用できなくなると長い期間不便なんだよね~。そりゃあ、たいそう大変だっただろうなぁ・・・と思いながら話を聞いていると、この話、実はオチがありまして、ガスが止まっていたのは、ガスメーターの復旧作業をしていなかったからだったそうです。

「復旧が必要なんて知らなくてさ~。ホントに困っちゃったよ~」だって。

とてもおっとりした友人なので笑い話で済んでますが、これはモッタイナイ!!!

被災をしたら、それだけでも大変なのに、知らないって事で損なんかしてられません! だもんで、生活を立て直すことに直結するインフラの情報は、災害時でも取得できる方がいいはず!!

と、いう事で、災害情報やインフラ各社のTwitterアカウントをご紹介します!(Twitterアカウントが無い場合には、Facebookなどをご紹介)

自分の生活に密接しているアカウントがあれば、フォローしてみてください!

▼目次

【行政機関】

- 首相官邸(災害・危機管理情報)

:@Kantei_Saigai - 内閣府防災:@CAO_BOUSAI

- 東京都防災:@tokyo_bousai

- 気象庁:@JMA_kishou

- 東京消防庁:@Tokyo_Fire_D

- 東京都水防:@tokyo_suibo

- 各自治体のTwitterアカウント:それぞれの自治体のアカウントがあるはずなので、確認してみて下さい

自治体のアカウントは、自分にとって身近な情報を得られる可能性が高いので、フォローはマストかと思います。

【災害情報】

- NHK生活・防災:@nhk_seikatsu

- tenki.jp:@tenkijp

- tenki.jp地震情報:@tenkijp_jishin

- Twitter Lifeline:@TwitterLifeline

- 警視庁警備部災害対策課:@MPD_bousai

警視庁警察部災害対策課のアカウントは、プチ防災情報が満載で意外とオススメ。

【電気・水道・ガス・通信・道路】

- 東京都水道局:@tocho_suido

- 東京電力ホールディングス株式会社

:@OfficialTEPCO - 国土交通省 関東地方整備局 道路部

:@mlit_kanto_road - NEXCO東日本(道路防災情報)

:@e_nexco_bousai - 東京ガス(Facebook):@tokyogas.jp

- NTTドコモ:@docomo

- SoftBank:@SoftBank

- au:@au_official

停電や断水からの復旧などの情報を取得するには、このようなアカウントのフォローが役立つはずです。

【交通機関】

- JR東日本:@JREast_official

- 東京都交通局:@toeikotsu

(都営地下鉄、都電荒川線、日暮里・舎人ライナーの運行情報) - 半蔵門線運行情報:@Z_line_info

- 東西線運行情報:@T_line_info

- 丸の内線運行情報:@M_line_info

- 副都心線運行情報:@F_line_info

- 有楽町線運行情報:@Y_line_info

- 南北線運行情報:@N_line_info

- 千代田線運行情報:@C_line_info

- 日比谷線運行情報:@H_line_info

- 銀座線運行情報:@G_line_info

- 東急線運行情報:@tokyu_official

- みなとみらい線:@mm21railway

- 小田急線列車運行状況

:@odakyuline_info - 京王電鉄運行情報:@keiodentetsu

- 京急線運行情報:@keikyu_official

- 京成電鉄運行情報:@keiseirailway

- りんかい線 公式 おしらせ:@twr_official

- 横浜市交通局:@yokohama_koutuu

(横浜市営地下鉄、横浜市営バスの運行情報) - 相鉄線運行情報:@sotetsu_pr

- 西武鉄道運行情報:@seiburailway

- ゆりかもめ公式おしらせ

:@yurikamome_info

各社公式のアカウントがあります。非公式のアカウントと間違えないように注意しましょう。ここでは、公式のものだけ挙げてあります。

まとめ

災害が起きると、知らず知らずのうちにデマ情報を拡散してしまう恐れがあります。

情報ソースは非常に重要なので、今のうちに各公式アカウントをフォローして、確実な情報を取得できるようにしたいものです。

年配者は情報収集がうまくできない可能性も高いです。「田舎暮らしの両親が被災した」なんて時には、その地域の公式アカウントをフォローして、収集した情報を教えてあげることができれば、力になれるはず。

テレビ、ラジオ、新聞だけでない情報が得られる時代だからこそ、いかにして情報を収集するのか?も、ぜひ防災の観点として覚えておいて欲しいと思います。